Synthèse connaitre les critères de construction des PCS

En 1954, l’Insee élabore la grille des CSP (catégories socioprofessionnelles), celle-ci sera refondue en 1982 pour devenir la grille des PCS (professions et catégories socio professionnelles), puis rénovée en 2003 et enfin en 2020. C’est la grille de 2020 que nous allons détailler.

L’élaboration des CSP en 1954 est rendue nécessaire par des raisons pratiques : à partir de l’immédiat après-guerre, les enquêtes portant sur un grand nombre d’aspects de la vie sociale et utilisant les nouvelles méthodes de sondage se multiplient rapidement, tant dans les organismes publics que privés. En France ces études utilisent pour trier et interpréter leurs résultats la nomenclature des CSP élaborée par l’Insee pour le recensement de 1954. Celle-ci va devenir la grille d’analyse mise en œuvre systématiquement dans presque toutes les enquêtes menées en France.

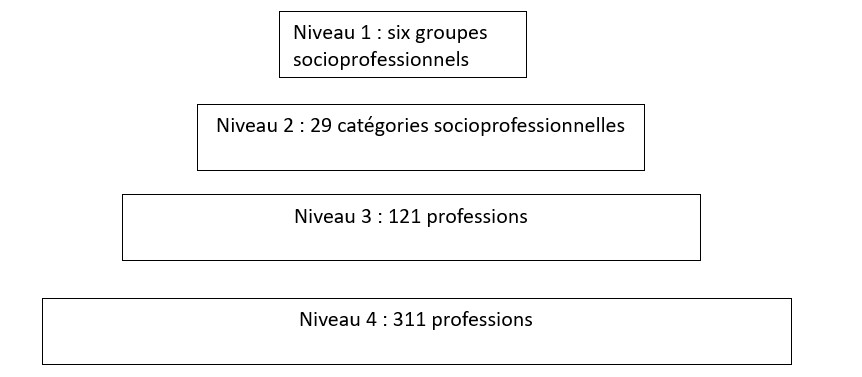

La nomenclature de 2020 comporte plusieurs niveaux emboîtés les uns dans les autres, comme le montre le schéma suivant

Ainsi,

Au niveau 4, le niveau le plus détaillé de la nomenclature, l’Insee a dressé une liste de 311 professions (repérées par un code à 4 positions comportant deux chiffres, une lettre et un chiffre)

Au niveau 3, les 311 professions ont été regroupées dans un ensemble de 121 professions

Au niveau 2, on trouve 29 catégories socioprofessionnelle repérées par un code à deux chiffres et constituant le niveau intermédiaire de la nomenclature de l’Insee

Au niveau 1 : les 29 CSP ont enfin été ramenées à une liste de six groupes socioprofessionnels repérés par un code à un chiffre

Il faut retenir le niveau 1, soit les six groupes socioprofessionnels d’actifs (dans l’ordre) :

1. Agriculteurs exploitants/ agricultrices exploitantes

2. Artisans/ artisanes, commerçants/commerçantes et chefs/cheffes d’entreprise

3. Cadres et professions intellectuelles supérieures

4. Professions intermédiaires

5. Employés/employées

6. Ouvriers/ouvrières

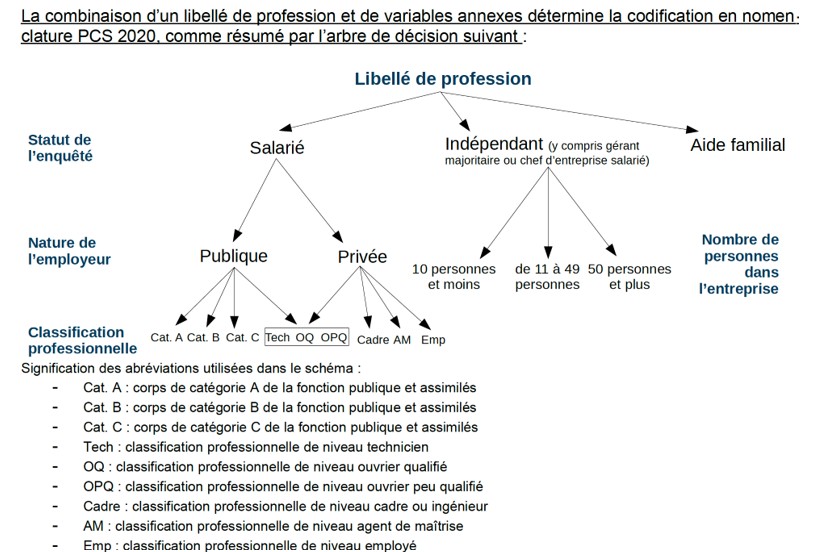

De nombreux critères ont été retenus pour opérer cette classification, on dit que la nomenclature est multidimensionnelle :

1/ Un premier critère central : le statut de l’emploi, ce critère permet de distinguer les indépendants des salariés,

Les indépendants sont ici définis dans un sens large, ils correspondent à l’ensemble des personnes à leur compte et /ou qui dirigent de droit une entreprise ou une société (mais attention un indépendant n’est pas forcément un employeur).

Les salariés sont les personnes qui travaillent, aux termes d'un contrat, pour une autre entité résidente en échange d'un salaire ou d'une rétribution équivalente, avec un lien de subordination.

On remarque ainsi que certains groupes socioprofessionnels ne recouvrent que des indépendants (les groupes 1 et 2), d’autres que des salariés (les groupes 5 et 6) et enfin certains groupes socioprofessionnels sont mixtes mais avec une plus forte proportion de salariés (il s’agit des groupes 3 et 4 où par exemple les professions libérales, indépendantes sont classées dans le groupe socioprofessionnel 3 et les sages femmes à leur compte sont classé(e)s dans le groupe socioprofessionnel 4).

2/ viennent ensuite des critères propres à chaque statut

Deux critères scindent la population des salariés :

la nature de l’employeur (public ou privé)

La classification professionnelle (corps et catégorie hiérarchique d’appartenance dans la fonction publique ou niveau de qualification des conventions collectives dans le secteur privé) cette classification professionnelle hiérarchise les salariés selon leurs qualifications, leurs responsabilités, leur autonomie ou encore leur ancienneté.

Un critère pour les indépendants : la taille de l’entreprise

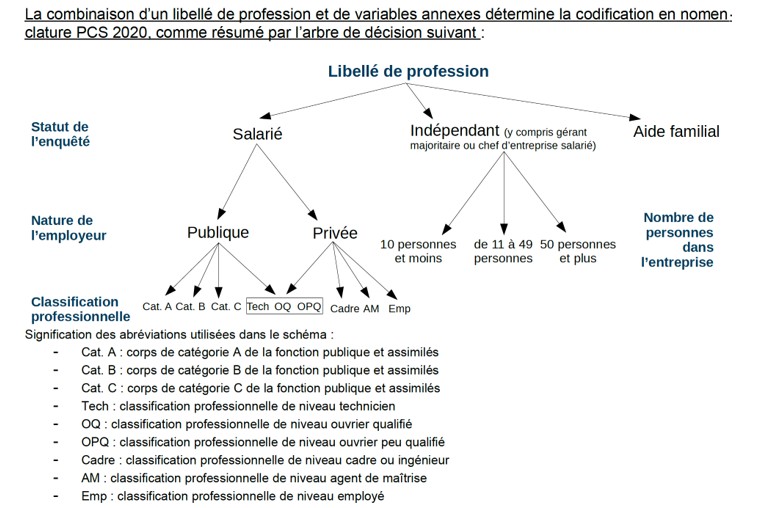

Le schéma ci-dessous résume ces différents critères :

Remarque sur la hiérarchie des critères :

Dans la logique de construction du graphique ci-dessus, on scinde d’abord par le statut puis par la qualification. Mais dans la logique de la hiérarchie des critères, on scinde d’abord par le niveau de qualification (qui va permettre de distinguer les groupes socioprofessionnels entre eux, par exemple la distinction entre les ouvriers/ employés et les professions intermédiaires et les cadres renvoient à des niveaux de qualification différents) puis par le statut (qui va permettre de distinguer les catégories socio-professionnelles entre elles : par exemple, on distingue ainsi la CSP 45 professions intermédiaires de la fonction publique de la CSP 46 professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises).

A ces grands clivages s’ajoutent des distinctions plus transversales :

Le secteur d’activité : On distingue trois secteurs d’activité :

Le secteur primaire regroupe l’ensemble des activités dont la finalité repose sur l’exploitation des ressources naturelles : agriculture, pêche, forêts, mines, gisements

le groupe socioprofessionnel 1 : agriculteurs exploitants/agricultrices exploitantes relève du secteur primaire

Le secteur secondaire regroupe l’ensemble des activités consistant en une transformation plus ou moins élaborée des matières premières (industries manufacturières, construction).

Le secteur tertiaire regroupe l’ensemble des unités de production qui n’ont pu être classées dans le secteur primaire ou secondaire. Il s’agit essentiellement des services

Les groupes socioprofessionnels 2 à 6 relèvent du secondaire ou du tertiaire.

La distinction activités industrielles et artisanales est par ailleurs utilisée pour différencier certaines catégories d’ouvrier.

Ces différents critères interviennent à des degrés différents dans la structure de la grille.

⚠Attention, contrairement à une idée reçue, le niveau de revenus ne figure pas parmi les critères de classement. Le revenu moyen par PCS est le résultat du découpage et non à la base du découpage. Par exemple, le niveau relativement élevé du revenu des cadres supérieurs résulte de leurs statuts socio-économique, de leur classification professionnelle, mais ce n’est pas un revenu élevé qui confère le statut de cadre.

Comprendre la nomenclature des PCS en vidéo avec Thomas Amossé, sociologue, statisticien et administrateur de l'INSEE au CNAM :

Documents et exercices

Document 1 : nomenclature des PCS

En 1954 (modifiée en 1982), l’INSEE a élaboré une grille complexe (nomenclature) des professions. « Il s’agit de caractériser les individus et d’abord les actifs selon leur profession mais en même temps d’associer un statut social à l’activité professionnelle. [...] Les P.C.S. ont pour objet de classer l’ensemble de la population en un nombre restreint de catégories présentant chacune une certaine homogénéité sociale. [...] C’est dire que l’activité professionnelle, si elle constitue un point de départ, n’est pas suffisante. [...] De fait la nomenclature de l’INSEE est multidimensionnelle en ce sens qu’elle est le résultat de la combinaison de plusieurs critères discriminants : profession individuelle (métier), statut (position juridique de l’actif), qualification, place dans la hiérarchie, importance de l’entreprise, éventuellement secteur d’activité.

Serge Bosc, « Stratification et classes sociales » Cursus, Armand Colin, 7ème édition, 2011, pp. 51 et suivantes

Questions :

1) Quel est l’objectif général de la nomenclature des PCS ?

2) Quels sont les différents critères permettant de classer un individu dans les PCS ?

Voir la correction

1) Quel est l’objectif général de la nomenclature des PCS ?

La nomenclature des PCS a pour but de classer la population en un nombre restreint de catégories homogènes socialement, en fonction du statut social de leur activité professionnelle

2) Quels sont les différents critères permettant de classer un individu dans les PCS ?

La construction des PCS s’appuie sur de multiples critères. Du statut professionnel, à la profession exercée, à la position dans la hiérarchie, au niveau de qualification ou encore au secteur d’activité. Ceci permet de « ranger » les individus dans 6 PCS d’actifs.

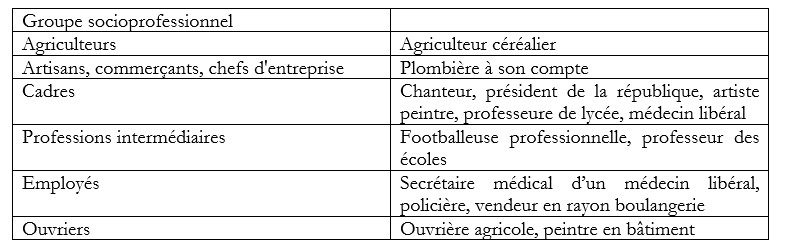

Exercice 1. Classez les individus suivants dans leur bonne PCS :

Classez les individus suivants dans le bon groupe socioprofessionnel (vous pouvez vous aider du site nomenclature-pcs.fr, onglet « coder », puis « les outils de la codification », « coder la PCS 2020, « Trouver sa PCS 2020 ») :

Ouvrière agricole, Agriculteur céréalier, chanteur, footballeuse professionnelle, secrétaire médical d’un médecin libéral, peintre en bâtiment, artiste peintre, professeure de lycée, professeur des écoles, président de la république, vendeur en rayon boulangerie, plombière à son compte, médecin libéral, policière.

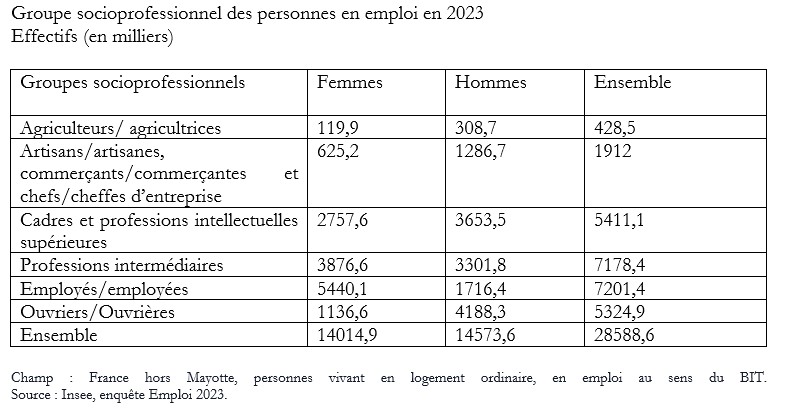

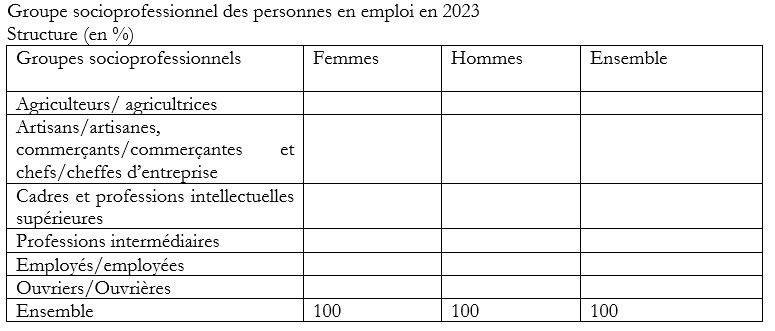

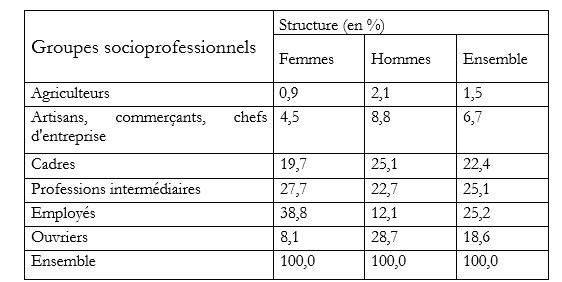

Exercice 2. groupe socioprofessionnel

Questions :

1. Donnez la signification des données de la première ligne du tableau.

2. Quelles sont les caractéristiques des employés/employées ? donnez des exemples de profession classées parmi les employés/employées

3. Remplissez le tableau ci-dessous, il s’agit de transformer les données en pourcentage :

4. Quel est le groupe socioprofessionnel qui représente la plus grande part des personnes en emploi en 2023 ?

5. Quel est le groupe socioprofessionnel qui représente la plus petite part des personnes en emploi en 2023 ?

6. Quelle est la part des salariés d’exécution en France ?

7. Quel groupe socioprofessionnel où l’on trouve le plus de femmes ? le moins de femmes ?

Voir la correction

1. La France compte 428500 agriculteurs parmi les personnes en emploi : 308700 hommes et 119900 femmes.

2. Les employés sont des salariés d’exécution situés en bas de la hiérarchie sociale, et travaillant fréquemment dans le secteur tertiaire. Exemple : secrétaire, vendeur(se), hôte(sse) de caisse, personnel d’entretien, gardien(ne) de la paix, serveur(se)…

3.

4. Le groupe socioprofessionnel qui représente la part la plus importante des personnes en emploi correspond aux employés (25,2% des personnes en emploi) mais ils sont talonnés par les professions intermédiaires (25,1% des personnes en emploi). En France, on peut dire qu’une personne en emploi sur 4 est employée et une autre personne en emploi sur 4 est profession intermédiaire.

5.Le groupe socioprofessionnel qui représente la plus petite part des personnes en emploi correspond aux agriculteurs (1,5% des personnes en emploi).

6. Les salariés d’exécution sont soit ouvriers soit employés, ce qui représente (25,2+18,6) 43,8% des personnes en emploi.

7. Le groupe socioprofessionnel où l’on trouve le plus de femmes est le groupe des employés : 38,8% des femmes en emploi sont employées. Le groupe où l’on trouve le moins de femmes est celui des agriculteurs, seulement 0,9% des femmes en emploi sont agricultrices.

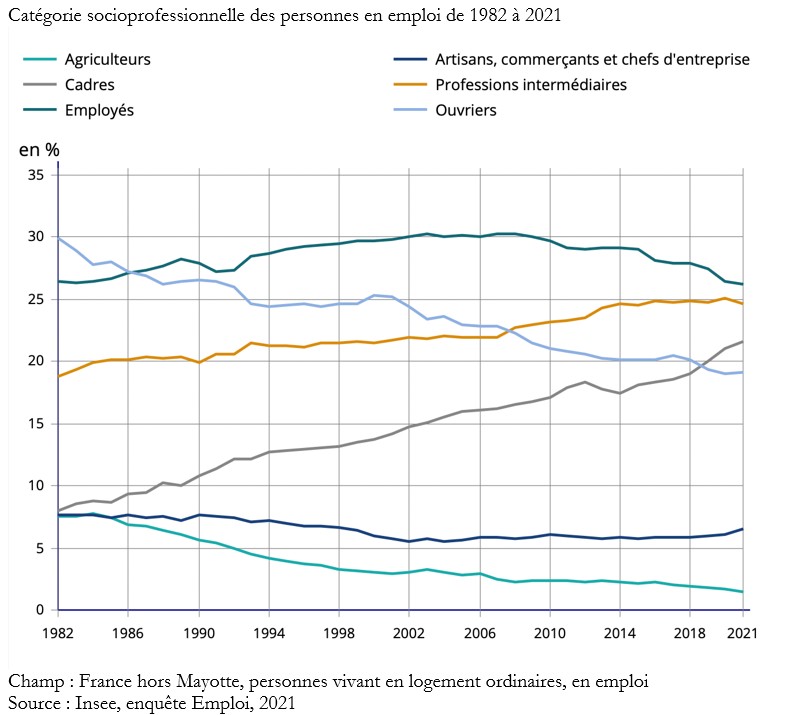

Exercice 3 : Catégorie socioprofessionnelle des personnes en emploi de 1982 à 2021

Questions :

1. Quelles sont les PCS qui ont augmenté et celles qui ont baissé depuis 1982 ?

2. Comment expliquer l’évolution de la part des agriculteurs depuis 1982 ?

3. Comment expliquer l’évolution des ouvriers ?

4. Que traduit l’évolution des cadres et des professions intermédiaires ?

5. Peut-on à partir des évolutions indiquées dans le graphique conclure à une tendance à la salarisation des personnes en emploi ?

Voir la correction

1. Quelles sont les PCS qui ont augmenté et celles qui ont baissé depuis 1982 ?

Les PCS qui ont augmenté depuis 1982 : les cadres et les professions intermédiaires.

Les PCS qui ont baissé depuis 1982 : les ouvriers, les agriculteurs et les artisans commerçants et chefs d’entreprise.

On remarque que les employés ont augmenté lentement jusqu’en 2007 puis diminuent lentement depuis.

2. Comment expliquer l’évolution de la part des agriculteurs depuis 1982 ?

La baisse de la part des agriculteurs depuis 1982 s’explique par la concentration des exploitations par rachat d’exploitation en partie parce que des agriculteurs ne trouvent pas de repreneur à la fin de leur vie active.

3. Comment expliquer l’évolution des ouvriers ?

La diminution de la part des ouvriers rend compte du progrès technique qui permet de remplacer l’homme par la machine, dans un contexte où la demande de produits manufacturés est de plus en plus une demande de renouvellement, mais également du phénomène de délocalisation des activités industrielles vers d’autres régions du monde.

4. Que traduit l’évolution des cadres et des professions intermédiaires ?

L’augmentation des cadres et des professions intermédiaires montre l’augmentation des besoins en main d’œuvre qualifiée des entreprises et de l’administration publique.

5. Peut-on à partir des évolutions indiquées dans le graphique conclure à une tendance à la salarisation des personnes en emploi ?

Le graphique montre une baisse assez importante de la part des indépendants (agriculteurs et artisan commerçants et chefs d’entreprise) entre 1982 et 2021 ce qui nous permet de conclure à un phénomène de salarisation.

Exercice 4 : Le document ci-dessous permet de montrer les différents critères utilisés pour classer les individus dans la nomenclature des PCS

Questions :

1. Qu’est-ce qui distingue un indépendant d’un salarié ?

2. Quel critère permet de distinguer les indépendants entre eux ?

3. Un indépendant embauche-t-il forcément des salariés ?

4. Quels critères permettent de distinguer les salariés entre eux ?

5. Le secteur d’activité joue-t-il un rôle dans le classement des individus ?

Voir la correction

1. Qu’est-ce qui distingue un indépendant d’un salarié ?

C’est le statut de l’emploi qui distingue les indépendants des salariés :

Les indépendants correspondent aux personnes qui exercent une activité professionnelle à leur compte et /ou qui dirigent de droit une entreprise ou une société.

Les salariés sont les personnes qui travaillent, aux termes d'un contrat, pour une autre entité résidente en échange d'un salaire ou d'une rétribution équivalente, avec un lien de subordination.

2. Quel critère permet de distinguer les indépendants entre eux ?

C’est le nombre de salariés dans l’entreprise qui permet de distinguer les indépendants entre eux. On distingue ainsi trois types d’indépendants selon le nombre de personnes dans l’entreprise :

Celles qui ont 10 personnes et moins

Ceux qui ont entre 11 et 49 personnes

Ceux qui ont 50 personnes et plus.

3. Un indépendant embauche-t-il forcément des salariés ?

Un indépendant peut travailler seul, sans salarié, par exemple en étant plombier à son compte.

4. Quels critères permettent de distinguer les salariés entre eux ?

Deux critères permettent de distinguer les salariés entre eux :

La nature de l’employeur : on distingue les salariés qui travaillent pour la fonction publique (État, collectivités territoriales et hôpitaux publics) de ceux qui travaillent pour un employeur privé.

La classification professionnelle qui renvoie à la qualification, à la responsabilité et à l’autonomie.

5. Le secteur d’activité joue-t-il un rôle dans le classement des individus ?

Le secteur d’activité permet d’isoler les agriculteurs qui travaillent dans le secteur primaire (exploitation des ressources naturelles) des autres groupes socioprofessionnels qui sont essentiellement soit dans le secondaire (qui regroupe l’ensemble des activités consistant en une transformation plus ou moins élaborée des matières premières) soit dans le tertiaire (qui regroupe l’ensemble des unités de production qui n’ont pu être classées dans le secteur primaire ou secondaire. Il s’agit essentiellement du commerce et des services).

Ce critère permet également, par le biais de la profession exercée, de distinguer certaines catégories socioprofessionnelles entre elles au sein des groupes socioprofessionnels.