Niveau 1 : Réviser les bases

Exercice 1 : Travail emploi

1. Précisez si ces individus ont un travail, un emploi ou aucun des deux. Précisez également s’ils sont actifs occupés, actifs inoccupés ou inactifs.

1. Maria est étudiante et donne des cours de soutien bénévolement dans une association

2. Paulette est secrétaire à la mairie depuis une vingtaine d’années

3. Moussa est un étudiant qui travaille le week-end à Mac Donald

4. Marie est une mère au foyer qui s’occupe du ménage et élève six enfants

5. Hakim est un garagiste qui travaille à mi-temps

6. Mireille est une vendeuse au chômage depuis deux ans

7. Eva fait des ménages « au noir » et touche le chômage

2. Pour chacune des propositions ci-dessous, précisez si elle est vraie ou fausse:

1. Les chômeurs sont des inactifs

2. Les bénévoles sont des inactifs

3. Le taux de chômage mesure la part des personnes qui cherchent un emploi parmi celles qui sont inactives

3. Complétez le schéma avec les mots suivants : personnes au foyer, population active, étudiants et retraités sans travail à côté, population active inoccupée, population active occupée, chômeurs, population inactive, bénévole

Voir la correction

Corrigé :

Correction :

1. 1. Maria a un travail (bénévolat), elle est inactive / 2. Paulette a un emploi, elle est active occupée / 3. Moussa a un emploi, il est actif / 4. Marie peut être considérée comme ayant un travail (femme au foyer) mais n’a pas d’emploi. Elle est inactive / 5. Hakim a un emploi, il est actif / 6. Mireille avait un emploi qu’elle a perdu : elle est active inoccupée / 7. Eva a un travail qui ne peut être considéré comme un emploi (il n’est pas déclaré) : elle est active inoccupée.

2. 1. Faux : ils sont actifs inoccupés. 2 : Vrai. 3 : Faux. Il mesure la part des personnes qui cherchent un emploi parmi celles qui sont actives.

3.

Exercice 2 : que font les jeunes en sortant de l’école ?

1. Rappelez ce qu’est un CDI. Quels sont les grands autres types de contrats de travail existants ?

2. Choisissez la bonne lecture de la donnée soulignée :

- En 2016, en France, selon l’INSEE, sur 100 jeunes actifs sans diplôme, 34 étaient en emploi.

- En 2016, en France, selon l’INSEE, sur 100 jeunes en CDI trois ans après leur sortie du système scolaire, 34 sont non diplômés.

- En 2016, en France, selon l’INSEE, sur 100 jeunes en emploi trois ans après leur sortie du système scolaire, 34 sont en CDI.

- En 2016, en France, selon l’INSEE, sur 100 jeunes sans diplôme et en emploi trois ans après leur sortie du système scolaire, 34 étaient en CDI

3. Faites les calculs nécessaires pour remplir la dernière colonne du tableau.

4. Faites une phrase donnant la signification de la dernière donnée que vous avez calculée (tout en bas à droite du tableau)

5. Complétez le texte ci-dessous :

D’après cette étude de l’INSEE datant de 2016, plus le niveau de diplôme est élevé, plus les risques d’occuper un emploi à durée limitée sont …………. De plus, plus le niveau de diplôme est faible, plus les risques de chômage sont ……………..

Voir la correction

Corrigé :

1. Le CDI est un contrat à durée indéterminée. C’est le type de contrat de travail qui assure la plus grande stabilité de l’emploi aux travailleurs. Parmi les autres types de contrats de travail, il existe notamment le contrat à durée déterminée (CDD) et l’intérim. Notons qu’un individu actif peut occuper un emploi non-salarié, il est dans ce cas un travailleur indépendant.

2. En 2016, en France, selon l’INSEE, sur 100 jeunes sans diplôme et en emploi trois ans après leur sortie du système scolaire, 34 étaient en CDI.

3.

4. En 2016, selon l’INSEE, sur 100 jeunes en emploi au terme de leur troisième année de vie active étant diplômés du supérieur long, 11 n’étaient pas en CDI.

5. D’après cette étude de l’INSEE datant de 2016, plus le niveau de diplôme est élevé, plus les risques d’occuper un emploi à durée limitée sont faibles. De plus, plus le niveau de diplôme est faible, plus les risques de chômage sont élevés.

Niveau 2 : Aller plus loin pour briller en Première

Exercice 1 : qu’est-ce que la précarité ?

1. Pourquoi ces individus doivent-ils cumuler plusieurs emplois ?

2. Quelles sont les trois principales conséquences de la précarité de l’emploi évoquées dans ces témoignages ?

Voir la correction

Corrigé :

1. Ces individus doivent cumuler plusieurs emplois différents pour obtenir un salaire suffisant car ils ne disposent pas d’un contrat à temps complet.

2. La précarité de l’emploi conduit d’abord à des salaires plus faibles. Ici, est évoqué le fait de ne pas pouvoir être rémunéré en heures supplémentaires. Par ailleurs, ces travailleurs précaires décrivent une grande fatigue, voir un épuisement. Troisièmement, la précarité a des conséquences sur leurs relations sociales : ils n’ont pas le temps de sortir et d’avoir des relations familiales et amicales stables.

En première, tu aborderas les conséquences du chômage et de la précarité sur le lien social, ce qui sera l’occasion de découvrir le concept de « disqualification sociale »...

Exercice2 :

Exercice 3. Disqualification sociale

J'ai élaboré le concept de disqualification sociale dans mes recherches sur les formes contemporaines de la pauvreté dans le prolongement des travaux de Georg Simmel au début du XXème siècle sur le statut des pauvres. L'objet d'étude qu'il propose n'est pas la pauvreté ni les pauvres en tant que tels mais la relation d'assistance entre eux et la société dans laquelle ils vivent. La disqualification sociale correspond à l'une des formes possibles de cette relation entre une population désignée comme pauvre en fonction de sa dépendance à l'égard des services sociaux et le reste de la société.

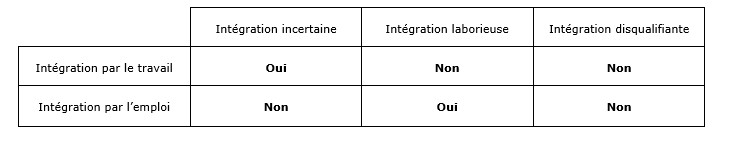

J'ai par la suite élargi le concept de disqualification sociale au monde du travail en examinant et comparant les formes de l'intégration professionnelle. À partir d'une enquête auprès d'un échantillon diversifié de salariés, laquelle a abouti à la publication du Salarié de la précarité, j'ai pu constater que le processus de disqualification sociale ne commence pas obligatoirement par l'expérience du chômage, mais que l'on peut trouver dans le monde du travail des situations de précarité comparables à l'expérience du chômage, au sens de la crise identitaire et de l'affaiblissement des liens sociaux. Rappelons ici, brièvement, que la précarité des salariés a été analysée en partant de l'hypothèse que le rapport au travail et le rapport à l'emploi constituent deux dimensions distinctes de l'intégration professionnelle, aussi fondamentales l'une que l'autre. C'est ainsi que le type idéal de l'intégration professionnelle a été défini comme la double assurance de la reconnaissance matérielle et symbolique du travail et de la protection sociale qui découle de l'emploi. La première condition est remplie lorsque les salariés disent qu'ils éprouvent des satisfactions au travail, et la seconde, lorsque l'emploi qu'ils exercent est suffisamment stable pour leur permettre de planifier leur avenir et d'être protégés face aux aléas de la vie. Ce type idéal, qualifié d'intégration assurée, a permis de distinguer, par déduction, et de vérifier ensuite empiriquement, trois types de déviations : l'intégration incertaine (satisfaction au travail et instabilité de l'emploi), l'intégration laborieuse (insatisfaction au travail et stabilité de l'emploi) et l'intégration disqualifiante (insatisfaction au travail et instabilité de l'emploi). L'intégration disqualifiante affecte alors les deux sources du lien social : la protection du fait de l'instabilité de l'emploi, la reconnaissance du fait de l'insatisfaction au travail.

«Le lien social : entretien avec Serge Paugam », Entretien réalisé par Anne Châteauneuf-Malclès pour le site ses.ens-lyon.fr, publié le 06/07/2012.

Questions :

1. Qu’est-ce que la disqualification sociale selon Serge Paugam ?

2. En quoi le travail et l’emploi donnent-ils accès à l’intégration assurée d’après Serge Paugam ?

3. Le processus de disqualification sociale ne touche-t-il que des chômeurs ? Pourquoi ?

4. A l’aide du tableau suivant, caractérisez les différents types d’intégration non assurée.

Voir la correction

Réponses :

1. Qu’est-ce que la disqualification sociale selon Serge Paugam ?

La disqualification sociale désigne un ensemble de situations pour lesquelles l’intégration sociale est défaillante. On la définit comme le processus d’affaiblissement ou de rupture des liens sociaux au sens de la perte de la protection et du lien social.

2. En quoi le travail et l’emploi donnent-ils accès à l’intégration assurée d’après Serge Paugam ?

Lorsque le travail et l’emploi donnent accès à une pleine intégration, on parle d’intégration assurée. Cette intégration repose sur la reconnaissance et l’accès à la protection sociale. Pour Serge Paugam, le travail donne accès à une double reconnaissance : d’abord matérielle lorsqu’il garantit un certain niveau de revenu à l’individu et symbolique parce qu’il lui confère un statut social. L’emploi donne lui accès à la protection sociale.

3. Le processus de disqualification sociale ne touche-t-il que des chômeurs ? Pourquoi ?

Serge Paugam met en avant le fait que la disqualification ne concerne pas uniquement les individus exclus du marché du travail ou les chômeurs. Il s’agit d’un processus qui touche les individus dès lors que le travail et l’emploi ne garantissent plus reconnaissance et protection sociale. Ainsi, les individus en situation d’emploi précaire sont également menacés par la disqualification sociale.

4. A l’aide du tableau suivant, caractérisez les différents types d’intégration non assurée.