Les sociétés modernes sont caractérisées par un recul des inégalités. Ces dernières peuvent être définies comme le fait que des ressources socialement valorisées (revenus, prestige, santé, pouvoir politique) ne soient pas accessibles de la même manière par tous.

Dans les sociétés développées, l’égalité devant la Loi devient la règle, l’égalité des chances progresse et les inégalités de situation reculent. Pour autant, faut-il en conclure que la société n’est plus structurée en groupes sociaux hiérarchisés, dont certains auraient un accès facilité à certaines ressources et d’autres moins ?

Il existe de nombreux facteurs de structuration et de hiérarchisation de la société française actuelle.

1) Les facteurs socio-économiques

Il s’agit notamment de la profession, du statut d’activité et du niveau de revenus.

Certaines professions, qui vont être par ailleurs considérées comme “favorisées”, permettent d’accéder à certaines ressources, qui seront plus difficiles d’accès pour d’autres. Ainsi, les cadres cumulent plusieurs avantages. Ce sont eux qui perçoivent, en moyenne, les revenus les plus élevés. Ils sont aussi les plus préservés de la pauvreté. Mais la profession joue aussi sur d’autres éléments que la richesse ou la pauvreté monétaire. Ainsi, les cadres sont ceux qui ont les pratiques culturelles les plus intenses. Cela joue sur la structuration sociale car cela entraîne des effets de reproduction sociale : les enfants de cadres et de professions intermédiaires connaissent dans l’enfance des pratiques culturelles riches et diversifiées, qui leur font acquérir une culture savante et un rapport à celle-ci favorisant la réussite à l’école. Les cadres ont aussi une espérance de vie plus longue que les autres.

Le statut d’activité peut être lui aussi générateur d’inégalités. Les chômeurs et les inactifs (hors retraités) sont les plus exposés à la pauvreté.

Le niveau de revenus (fortement corrélé aux deux premiers facteurs évoqués) a lui aussi des incidences. Ce sont notamment les plus pauvres qui vivent, en France, le moins longtemps. La corrélation au niveau de diplôme n’épuise pas l’explication : en contrôlant l’effet de cette variable, on observe le maintien d’inégalités en fonction du niveau de vie, ce qui peut s’expliquer par des moyens financiers permettant un meilleur accès aux soins et à une bonne hygiène de vie.

2) Les facteurs socio-démographiques

Ici, il s’agit notamment du genre, de la position dans le cycle de vie, du lieu de résidence, du type de ménage ou de l’origine ethnique.

La question du genre est particulièrement riche et complexe car, dans certains domaines, les femmes apparaissent comme plus avantagées que les hommes mais, dans d’autres, elles le sont moins. Les femmes ont ainsi une espérance de vie plus longue que les hommes. Ces écarts s’expliquent généralement par l’exposition plus élevée des hommes aux risques professionnels et aussi aux conduites à risque. Mais, les modes de vie des femmes et des hommes se rapprochant, les différences d’espérance de vie à la naissance se réduisent au cours du temps. Les femmes sont par contre désavantagées dans la sphère des activités économiques : elle perçoivent, pour les temps complets uniquement, un salaire inférieur de 16,3 % à celui des hommes. Et cela va en s’aggravant à mesure que l’on s’élève dans la hiérarchie des salaires. Elles sont plus facilement touchées par le temps partiel subi, par la pauvreté (même si les écarts s’amenuisent), par la précarité, que les hommes. Elles sont aussi particulièrement défavorisées en matière de partage du temps domestique. Le domaine scolaire est sûrement l’un de ceux dans lesquels la question des inégalités hommes/femmes est la plus ambigüe. En effet, la réussite scolaire des filles est bien documentée (et mise en lien avec la socialisation sexuée, les jeux “féminins” étant supposés favoriser la concentration, le calme, le soin, toutes qualités valorisées par l’Ecole) et en 2015-2016, les femmes représentent 57 % des étudiants à l’université. Pour autant, cela masque le fait que les filles s’orientent vers des filières moins socialement valorisées que les garçons : les lettres et sciences humaines plutôt que les sciences et la technologie par exemple, les formations courtes du tertiaire plutôt que celle du secteur technico-industriel. Cela a des incidences en cascade puisque cela pèse sur la destinée professionnelle des filles, amenées à occuper des postes moins prestigieux et moins bien rémunérés que ceux des hommes.

L’âge peut lui aussi constituer un facteur de structuration de l’espace social. Les jeunes sont particulièrement défavorisés en termes d’accès aux ressources économiques. Les 20-29 ans sont ainsi les plus touchés par la pauvreté. Cela s’explique notamment par une plus grande exposition des jeunes au chômage et à la précarité. Le lieu de résidence peut lui aussi contribuer à dessiner un espace social hiérarchisé. Les grands pôles urbains sont ceux qui concentrent la plus forte pauvreté. Cependant, les grands pôles urbains sont les lieux dans lesquels les pratiques culturelles sont les plus intenses, ce qui peut s’expliquer par l’offre très concentrée, l’existence de transports en commun, et aussi par la concentration de diplômés, notamment dans les centres-villes.

Le type de ménage dans lequel vit un individu peut aussi impacter son existence. Près de quatre familles monoparentales sur dix vivent en 2018 sous le seuil de pauvreté (à 50 % du revenu médian). Cela s’explique à la fois par le fait qu’il n’y ait qu’un revenu pour vivre, et que celui-ci soit souvent celui de la femme, en moyenne plus faible que celui de l’homme.

Enfin, l’origine ethnique -quoique son impact soit difficile à mesurer en France du fait du manque de statistiques solides- joue elle aussi. Les immigrés et les personnes issues de l’immigration, touchées par nombre de discriminations, rencontrent des difficultés à s’insérer sur le plan socio-professionnel, ce qui débouche notamment sur une sur-exposition à la pauvreté.

3)Les facteurs socio-culturels

Le niveau de diplôme engendre lui aussi un accès différencié aux ressources économiques et sociales.

Ainsi, les plus diplômés accèdent le plus souvent aux professions les plus favorisées, qui leur assurent des revenus élevés. Ce sont d’ailleurs eux qui sont les mieux protégés de la pauvreté. Le niveau de diplôme a aussi un impact sur les pratiques culturelles car, plus celui-ci s’élève, plus la fréquentation des lieux culturels s’accroît. Enfin, il existe une forte corrélation entre le niveau de diplôme et le niveau de santé, les individus les plus diplômés étant souvent enclins à adhérer aux messages de prévention du corps médical, et à l’adoption d’une hygiène de vie favorisant le maintien en bonne santé.

Comprendre la nomenclature des PCS en vidéo avec Thomas Amossé, sociologue, statisticien et administrateur de l'INSEE au CNAM :

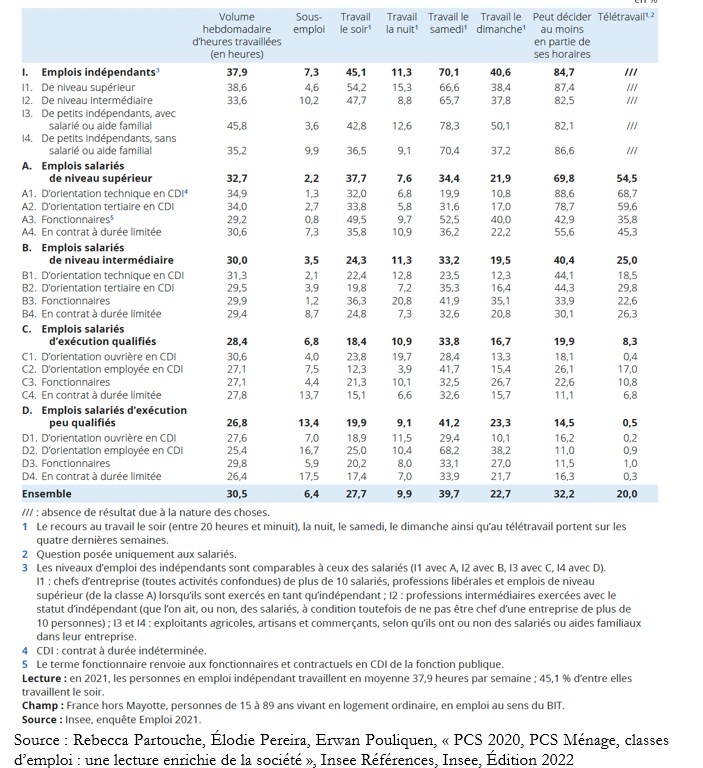

Document 1- Durée et organisation du travail des personnes en emploi par classe et sous-classe d’emploi en 2021

Questions :

1. Qu’est-ce qu’un indépendant ? un salarié ?

2. Pourquoi peut-on dire que les indépendants se distinguent des salariés en ce qui concerne la durée et l’organisation du travail ?

3. Quelle variable joue un rôle déterminant pour distinguer les salariés entre eux en matière de durée et d’organisation du travail ?

4. Les fonctionnaires se distinguent-ils des autres salariés en matière de durée et organisation du travail ?

Voir la correction

1. Qu’est-ce qu’un indépendant ? un salarié ?

Les indépendants correspondent à l’ensemble des personnes à leur compte et /ou qui dirigent de droit une entreprise ou une société

Les salariés sont les personnes qui travaillent, aux termes d'un contrat, pour une autre entité résidente en échange d'un salaire ou d'une rétribution équivalente, avec un lien de subordination.

2. Pourquoi peut-on dire que les indépendants se distinguent des salariés en ce qui concerne la durée et l’organisation du travail ?

Les travailleurs indépendants ont une durée hebdomadaire de travail de 37,9 heures en moyenne qui est supérieure à toutes les catégories de salariés. Par ailleurs, les indépendants sont plus fréquemment concernés par le fait de travailler le soir entre 20h et minuit et par le fait de pouvoir décider au moins en partie de leurs horaires

3. Quelle variable joue un rôle déterminant pour distinguer les salariés entre eux en matière de durée et d’organisation du travail ?

Le niveau de qualification (défini de manière composite à partir du diplôme requis, de la position occupée et du niveau de rémunération) permet de distinguer les salariés entre eux : on constate que plus les salariés sont qualifiés, plus la durée hebdomadaire moyenne de travail est élevée, plus les individus peuvent décider de leurs horaires, plus le sous-emploi est faible. En revanche le niveau de qualification semble moins déterminant pour identifier les salariés qui doivent travailler le soir entre 20h et minuit ou le week-end.

4. Les fonctionnaires se distinguent-ils des autres salariés en matière de durée et organisation du travail ?

A niveau d’emploi donné, les fonctionnaires travaillent plus souvent la nuit ou le dimanche, ce qui peut correspondre à des périodes d’astreinte pour certaines professions.

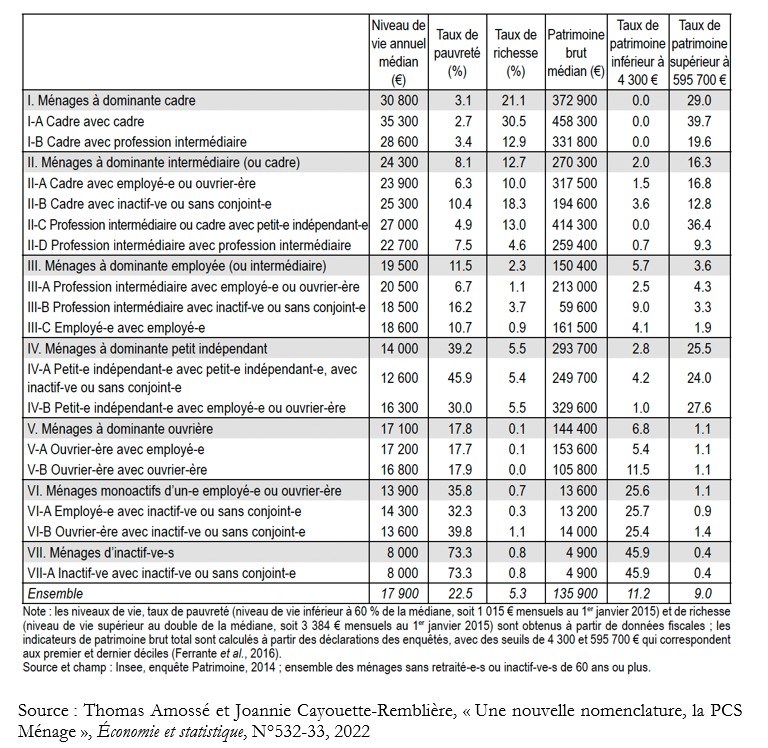

Document 2 Indicateurs économiques par PCS Ménage.

Source : Thomas Amossé et Joannie Cayouette-Remblière, « Une nouvelle nomenclature, la PCS Ménage », Économie et statistique, N°532-33, 2022

Questions :

1) A l’aide de la note de bas de tableau et de vos connaissances personnes, reprécisez les termes de niveaux de vie, de niveau de vie médian, de taux de pauvreté, de taux de richesse et de patrimoine brut médian

2) A l’aide d’un coefficient multiplicateur calculez les écarts de niveau de vie annuel médian et de patrimoine brut médian entre les ménages à dominante cadres et les ménages d’inactifs.

3) Comment expliquer que les écarts de patrimoine soient bien plus importants que les écarts de niveau de vie ?

4) Quelle est la spécificité des ménages à dominante petit indépendant ?

5) Analysez les écarts entre les ménages bi actifs et les ménages ne comportant qu’un seul actif.

Voir la correction

1) A l’aide de la note de bas de tableau et de vos connaissances personnes, reprécisez les termes de niveaux de vie, de niveau de vie médian, de taux de pauvreté, de taux de richesse et de patrimoine brut médian

Le niveau de vie des ménages est calculé à partir du revenu disponible en prenant en compte la composition des ménages ce qui revient à définir un revenu par équivalent adulte, pour cela, il faut prendre en compte la composition des ménages pour évaluer le véritable niveau de vie : on ne dispose pas du même train de vie lorsqu’un même revenu de 2000 euros mensuels est utilisé par une personne seule ou par une famille de 4. La composition des ménages (célibataire, couple sans enfants, famille monoparentale, famille nombreuse, etc.) doit être prise en compte.

Pour cela l’INSEE ne divise pas le revenu total du ménage par le nombre de personnes qui le constitue. Le fait de vivre à plusieurs permet de dégager des "économies d'échelle" (par exemple, nul besoin d'une cuisine et d'une salle de bain par personne). Pour apprécier le revenu disponible par personne, le niveau de vie, l’INSEE divise le revenu total du ménage par un nombre obtenu en cumulant des "parts" baptisées unités de consommation.

Le premier adulte compte pour une part entière,

Le second et toutes les personnes de plus de 14 ans pour 0,5 part

Et les moins de 14 ans pour 0,3 part.

Des actifs physiques ou matériels comme les logements, les terres, les machines. (Pour être rigoureux, on doit déduire de ce montant celui des dettes : par exemple, si un ménage a acheté un appartement grâce à un crédit mais n'a pas encore fini de rembourser son prêt, le montant de son patrimoine est la valeur de l'appartement, diminuée du montant restant à rembourser)

Le niveau de vie d'un ménage est ainsi égal au revenu disponible du ménage divisé par le nombre d'unité de consommation.

Le niveau de vie médian est donc le niveau de vie qui partage la population étudiée en deux parties égales. Ainsi d’après la ligne ensemble on sait que le niveau de vie médian est de 17900 euros ce qui signifie que la moitié (soit 50%) des ménages a un niveau de vie inférieur à 17900 euros et l’autre moitié (soit 50%) a un niveau de vie supérieur à 17900 euros.

Le taux de pauvreté : mesure la part des ménages qui ont un niveau de vie inférieur à 60% du niveau de vie médian.

Le taux de richesse : mesure la part des ménages qui ont un niveau de vie supérieur au double du niveau de vie médian.

Le patrimoine est l'ensemble des « avoirs » possédés par un individu ou un ménage à un moment donné.

Le patrimoine brut d’un ménage est l’ensemble des avoirs qu’il détient + l’ensemble de ses dettes.

Patrimoine net = patrimoine brut – dettes

Le patrimoine des ménages se décompose en actifs non financiers et en actifs financiers.

- Les actifs non financiers peuvent être

Des actifs incorporels comme les brevets d'invention ou encore le fonds de commerce d'un commerçant.

- Les actifs financiers regroupent l'épargne des ménages (qu'il s'agisse d'une épargne liquide (comptes chèques) ou non (dépôts à terme, actions, obligations...)

2) A l’aide d’un coefficient multiplicateur calculez les écarts de niveau de vie annuel médian et de patrimoine brut médian entre les ménages à dominante cadres et les ménages d’inactifs.

Les ménages à dominante cadres ont un niveau de vie annuel médian 3,85 fois plus élevé que les ménages d’inactifs (30800/8000= 3,85)

Les ménages à dominante cadres ont un patrimoine brut médian 76,10 fois plus élevé que les ménages d’inactifs (372900/4900= 76,1).

3) Comment expliquer que les écarts de patrimoine soient bien plus importants que les écarts de niveau de vie ?

Quand le revenu est faible, l’essentiel du revenu est consacré à la consommation, les dépenses pré-engagées y occupent une part prépondérante. Par contre, au fur et à mesure que le revenu s’accroît, non seulement les besoins matériels sont mieux satisfaits mais une part croissante du revenu est affectée à l’épargne ; les montants épargnés augmentent donc plus que proportionnellement, ce qui permet d’alimenter le patrimoine (comme le montrait Keynes, la propension à épargner augmente avec le revenu)

Par ailleurs le patrimoine génère lui-même des revenus (que l'on appelle d'ailleurs « revenus du patrimoine » !) : ainsi les actions procurent-elles le plus souvent des dividendes, les livrets d'épargne des intérêts, les immeubles possédés et loués des loyers, etc.

Ainsi, plus les revenus sont élevés plus le patrimoine sera élevé, et inversement.

4) Quelle est la spécificité des ménages à dominante petit indépendant ?

Les ménages à dominante petit indépendant se singularisent à la fois par des taux de pauvreté qui les rapprochent des groupes des ménages populaires (V, VI et VII) et par des niveaux de patrimoine qui, au contraire, les relient aux ménages les plus aisés (Groupes I et II). Les petits indépendants ont en effet des revenus souvent instables et donc marqués par une forte dispersion. Les petits indépendants sont également une logique d’accumulation patrimoniale (néanmoins, les actifs professionnels ne constituent en moyenne qu’un cinquième de leur patrimoine total).

5) Analysez les écarts entre les ménages bi actifs et les ménages ne comportant qu’un seul actif.

Les ménages ne comportant qu’un seul actif, quelle que soit leur place dans la nomenclature, sont systématiquement plus exposés au risque de pauvreté et ont un niveau de patrimoine plus faible que ceux dont les deux membres du couple sont actifs. Ainsi les groupes VI et VII (ménages mono- actifs d’un employé ou ouvrier ou d’inactif) se distinguent pas le cumul de taux de pauvreté particulièrement élevés (au-delà de 30%) et une part également élevée d’absence ou de quasi absence de patrimoine (25,6% des ménages mono-actifs d’un employé ou ouvrier ont un patrimoine inférieur à 4300€ et 45,9% des ménages d’inactifs ont un patrimoine inférieur à 4300€). Leur situation est bien différente des couples à dominante ouvrière (groupe V dont le taux de pauvreté est deux fois plus faible et la part de patrimoine quasi nuls (inférieur à 4300 euros) est divisée par quatre.

Exercice 1 : Vrai-Faux

1)La société française n’est structurée et hiérarchisée qu’en fonction de facteurs économiques.

2)Les inégalités de niveau de vie se résorbent de manière continue en France depuis 1975.

3)Les jeunes ne subissent pas d’inégalités par rapport aux autres catégories d’âge.

4)L’espérance de vie des femmes continue à être supérieure à celle des hommes.

5)La pauvreté est un phénomène qui touche peu les centres des grandes villes.

Voir la correction

1)La société française n’est structurée et hiérarchisée qu’en fonction de facteurs économiques.

Faux. La société française est aussi structurée et hiérarchisée en fonction de facteurs sociaux (niveau de diplôme, niveau de prestige attaché à tel ou tel groupe social, origine ethnique, genre, âge).

2)Les inégalités de niveau de vie se résorbe de manière continue en France depuis 1975.

Faux. Si les inégalités de niveau de vie se sont effectivement résorbées jusqu’aux années 1990, ensuite, elles repartent légèrement à la hausse.

3)Les jeunes ne subissent pas d’inégalités par rapport aux autres catégories d’âge.

Faux. Les jeunes sont par exemple la catégorie d’âge la plus touchée par la pauvreté.

4)L’espérance de vie des femmes continue à être supérieure à celle des hommes.

Vrai. Cependant, les écarts se réduisent du fait d’un rapprochement des modes de vie.

5)La pauvreté est un phénomène qui touche peu les centres des grandes villes.

Faux. La pauvreté touche plus les grands pôles urbains que les autres types de territoire, même si les banlieues sont plus touchées que les villes-centres.

Exercice 2 : Sommes-nous tous égaux face à la solitude ?

Questions

1.Qu’est-ce qui différencie l’isolement de la solitude ?

2.Quels sont les facteurs exposant à la solitude ?

3.Quelles sont les explications données au sentiment de solitude par le document ?

Voir la correction

1.Qu’est-ce qui différencie l’isolement de la solitude ?

L’isolement est une situation objective : il s’agit du fait de n’entrer en contact qu’avec un nombre limité de personnes.

La solitude est un sentiment, elle est donc subjective : on peut être objectivement isolé mais ne pas se sentir seul.

2.Quels sont les facteurs exposant à la solitude ?

L’âge joue un rôle, avec un sentiment de solitude plus développé chez les personnes âgées que chez les jeunes. La profession intervient elle aussi. Les cadres supérieurs se sentent moins souvent seuls que les ouvriers. Le niveau de diplôme compte de même : les non-diplômés sont plus exposés à la solitude que les diplômés. Le niveau de revenus a lui aussi un impact : plus les revenus sont faibles, plus le sentiment de solitude s’accroît. Le fait d’avoir un emploi ou non est aussi un facteur explicatif : les chômeurs et les personnes inactives non étudiantes se sentent plus souvent seuls que les salariés.

3.Quelles sont les explications données au sentiment de solitude par le document ?

Le document montre que c’est la qualité de l’intégration sociale qui a un impact sur le sentiment de solitude. Lorsqu’un individu est bien intégré dans différents cercles de sociabilité (emploi, famille, amis, etc.), le sentiment de solitude décroît.

Exercice 3 : L’évolution du ratio de Palma en France

Questions

1.En quoi consiste le ratio de Palma ?

2.Faites une phrase avec la donnée pour 2016.

3.Comment évoluent les inégalités de revenus en France depuis 1996 ?

Voir la correction

1.En quoi consiste le ratio de Palma ?

Le ratio ce Palma est le rapport entre la masse des revenus reçue par les 10 % les plus aisés et celle attribuée aux 40 % les plus pauvres.

2.Faites une phrase avec la donnée pour 2016.

En 2016, les 10 % les plus aisés recevaient 1,05 fois plus de revenus que les 40 % les plus pauvres.

3.Comment évoluent les inégalités de revenus en France depuis 1996 ?

Même si le processus n’est pas linéaire, les inégalités de revenus, telles que mesurées par le ratio de Palma, ont tendance à augmenter en France depuis 1996. En effet, à cette date, les 10 % les plus aisés recevaient autant de revenus que les 40 % les plus pauvres. En 2017, les 10 % les plus aisés reçoivent 1,06 fois plus de revenus que les 40 % les plus modestes.